| 發刊日期 |

2024年6月

|

|---|---|

| 標題 | 六位台灣女數學家的奇蹟 |

| 作者 | |

| 關鍵字 | |

| 檔案下載 | |

| 全文 |

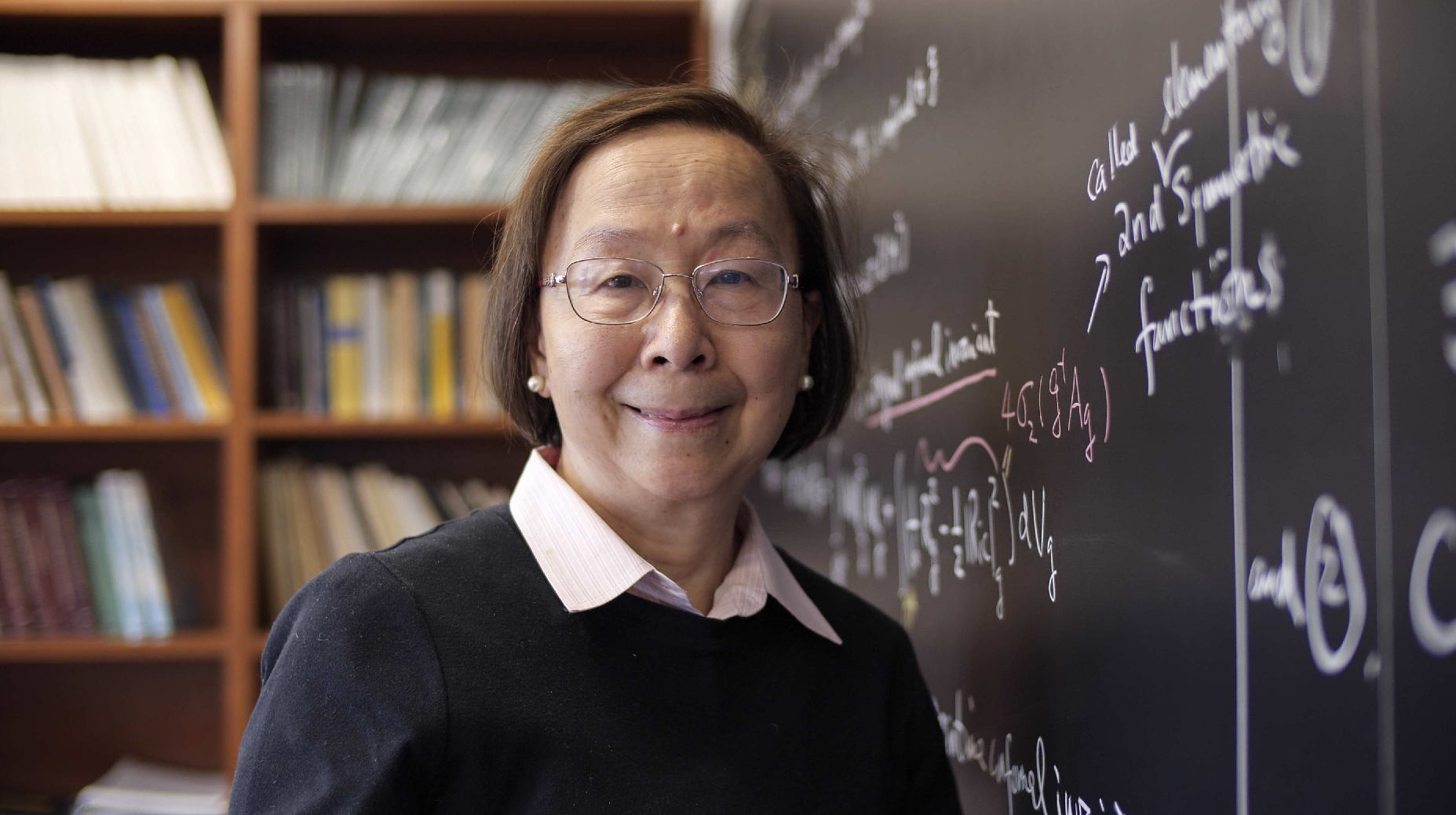

原文網址: Celebratio Mathematica — Miracle — The Miracle Group.pdf, 刊載於Mathematical Sciences Publishers 的開放取用刊物Celebratio Mathematica。作者Allyn Jackson 女士授權本刊出版。 張聖容成長於二戰後的台灣, 當時許多像她這樣的家庭中, "客廳即工廠"是經常聽到的一個口號。 她記得「每個人都在客廳做些手工製品, 弄出點聖誕裝飾, 」 還有其他供外銷的小裝飾品。 「每個家庭都得找些外快才成。」 聖容的父母在大陸時出身富裕家庭, 但來到台灣卻得從零開始。 她父親在大陸時受過建築師的專業訓練, 來到台灣從事建築工程。 但他的收入不足以養活包括一兒一女的一家人, 因此母親就得邊學邊做, 擔任會計工作。 大部分的家庭收入都花在吃的方面, 好在尚有房屋津貼, 才得以生活無虞。 聖容在臺大時, 曾得到過一個獎學金, 提供下一個學期的教科書。 她回想說: 「全家人都爲此慶幸, 因爲這大大減輕了家裏的負擔。」 當時教科書的費用對家庭開銷造成相當大的壓力。  目前是普林斯頓大學 Eugene Higgins 數學講座教授的張聖容是六位在 1970 年左右取得臺大學位的女數學家中的一位, 後來她們都赴美深造, 取得博士學位, 並且成爲數學界的佼佼者。 偉大的數學家陳省身曾經為這六位女士的成就嘖嘖稱奇, 稱呼這股台灣女性數學才子的湧現, 一個「奇蹟」 。 這群人我稱之爲"奇蹟小組", 她們經歷過亞洲歷史的轉捩點。 她們出生於 1950 年左右, 那時候的台灣與當今具備高科技强勢的台灣全然不同。 台灣曾是一塊威權統治下的貧困土地, 力圖從塑造她半個世紀命運的地緣政治衝突陰影中崛起。 儘管在一個經濟困頓, 思想保守的父權社會中, 奇蹟小組仍然追求著, 在男性主導的領域中取得學術成就的夢想。 她們沒有什麽可供效法的榜樣, 發展前景也不明朗。 然而, 她們知道她們熱愛數學, 她們擁有彼此, 是臺大時的同學, 是忠實的朋友, 也是彼此靈感的來源。 在台大數學系念書時, 「有那麽多女孩子真好」 , 奇蹟小組中另一個成員吳徵眉這麽說。 「每個人都說功課好難喔, 可是每個人都作出努力 $\cdots$, 看到這群女性同學, 我繼續努力, 我們都一直努力著。」 一個由外力塑造島嶼的歷史 今日, 吳徵眉是香檳伊利諾大學的榮譽退休教授。 和奇蹟小組其他成員一樣, 她成長的時代, 亞洲剛從二戰的創傷中恢復過來。 她的父親畢業於復旦大學土木工程系, 在杭州擔任鐵路工程的工作。 1948 年, 也就是徵眉出生那一年, 他被派往台灣, 重建被戰火毀損的鐵路。 第二年, 妻子在臺北與他會合, 後來又有了第二個女兒。 當時島上經濟艱困, 就算是像徵眉父親那樣的專業人士, 薪俸也僅夠糊口。 她母親必得把所有時間都花在家務上, 事無巨細, 靠的都是手工, 縫紉、 編織、 洗曬衣物, 從市場搬運冰塊, 以冷藏食物, 在需要整天看顧的煤球火上烹飪。 「這可真是辛苦的工作」 , 徵眉這麽說。 聖容和徵眉的父母, 以及奇蹟小組中其他四人的父母, 都是那群 1949 年左右離開大陸到台灣的兩百萬人中的一員。 他們踏進了一個經歷過一連串外力塑造、 佔用的島嶼, 匯入了她的歷史洪流。 數千年來, 原住民居住在台灣島上, 發展了自己的文化, 甚少受到中國的影響。 17 世紀荷蘭殖民者來到台灣, 爲了農耕以及開發島嶼資源需要的人力, 開始鼓勵中國人移居台灣。 但是荷蘭對台灣的殖民時日很短, 不過四十年左右就被驅逐出去, 台灣逐漸融合成爲中國的一部分。 兩個世紀之後, 中國被迫放棄對台灣的統治, 經過1895年的甲午戰爭, 台灣被割讓給日本, 再次淪入外國統治。 日本人强將他們的國家認同與文化加諸台灣島上。 他們帶來了不少改善, 包括電力、 現代醫學, 以及諸如鐵路的基礎建設。 但是他們也剝削這個島嶼, 把台灣人當成二等公民, 强迫台灣人使用日語, 限制他們教育及選擇專業的機會。 反抗這種系統性歧視的人遭受嚴厲的對待, 甚至被殺害。 1945 年, 日本戰敗, 台灣回歸中國, 這個島嶼再次被迫認同新的身份。 當時當權的國民黨在台灣開啓了去日本化的過程, 以鏟除日本的影響, 並且以國語及傳統中國文化爲社會的基石。 剛開始, 這些改變在台灣受到歡迎。然而, 國民黨逐漸對台灣人民不信任, 認爲他們與敵國日本通好。 島上居民也開始對這個新來統治者嚴厲, 甚至殘暴的策略, 感到不滿。 在這種日益緊張的局勢下, 爲了確保統治權威, 國民黨於 1947 年, 開始實施戒嚴令, 這一狀態維持了四十多年。 1949 年, 蔣介石領導的國民黨在内戰中敗給了毛澤東領導的共產黨, 因而撤退到了台灣。 隨著國民黨軍隊而來的是一波難民潮, 包括政府官員、 技術官僚, 還有大學生、 學者以及知識分子。 台灣原有的六百萬人口, 吸納了兩百萬來自大陸的中國人。 那一年, 吳徵眉的母親告別了她在杭州的大家族, 包括幾個十分親密的姐妹, 搭上輪船駛向在台灣等待著她的丈夫。 懷抱著襁褓中的徵眉, 踏上了長達幾個星期的旅程。 徵眉說: 「當我母親講述她在船上的日子時, 她說她覺得滿開心的 $\cdots$ 因爲她帶了個寶寶, 前去與丈夫會合。」 她母親認爲很快她就能和丈夫、 女兒一起返回大陸, 長居在那裡。 「她從未料到會在台灣終老一生。」 所有當年逃難的人群都不曾料到。 難民生活, 逃離動亂 在動亂的 1949 年, 奇蹟小組的另一位成員滕楚蓮出生於台灣東海岸的港口城市花蓮, 她現在是加州大學爾灣分校的榮譽退休教授。 楚蓮生長於臺北的眷村, 那是為軍人家屬建造的聚居社區, 建物沒有地基, 由泥巴和竹子構建而成, 在今日可媲美略勝於帳篷的難民營。 這些房子原本只為暫時居住兩年而設計的, 「經過五、 六年, 圍牆開始變形, 呈現扭曲的狀態。」 楚蓮回想道。「你能夠聽到鄰居的聲音。 颱風一來, 我們就得搬到附近的高中避難。」 楚蓮一家住處的暫時性反映了這些難民的心態, 其實也是蔣介石本人的心態, 他打算反攻大陸, 重建國民政府。 發展台灣就成了這個計劃的一部分, 正如林孝庭在他那本《意外的國度》一書中所言: 「蔣强調培養台灣文化、 社會、 經濟及教育資產的必要性。 這就是後來所稱的'軟實力', 有朝一日將取代軍事力量, 推翻大陸上的共產政權。」 1 1 Hsiao-Ting Lin, Accidental State: Chaing Kai-Shek, the United States, and the Making of Taiwan, Cambridge: Harvard University Press, 2016, p.235. 奇蹟小組受益於這個發展。 她們也逃過了多年來大陸所經歷的動盪與暴力, 當時毛澤東及其追隨者正在進行經濟與社會的重塑, 以符合共產主義的教條。 張聖容的父母, 雖然貧窮, 仍然往大陸寄送糖及日用品的包裹, 接濟大陸上艱苦求生的親友。 大陸與台灣之間的一切聯繫, 包括郵件來往都中斷了, 因此這些包裹必須經由香港的友人轉寄。 直到 1972 年美國總統尼克森'重啓'中國, 聖容的父母終於得以造訪, 看看親戚們過得如何。 「我們發現他們經歷了極其艱苦的日子, 」 聖容說。 她父親留在大陸的三個兄弟姐妹, 沒有一個能讓孩子上大學。 這些來自富裕地主家庭的孩子, 不得接受高等教育。 他們大多數成了農民。  更嚴苛的命運降臨另一位奇蹟小組成員金芳蓉的親戚身上。 她現在是加州大學聖地亞哥分校的榮譽退休教授。 芳蓉的母親 1972 年之後也造訪了中國, 她發現她的整個家族, 包括三個叔伯, 以及他們的妻子兒女都不在了。 當問到他們是否遭到殺害, 通常健談的芳蓉只是靜靜的點點頭。 這些親戚都屬於富裕的地主階級, 遭受共產黨系統性的迫害。 「那段時間人們真的遭受極大的苦難, 」 芳蓉這麽說。 「在台灣, 我們完全逃過了那些過程, 」 她接著説。 「人們説我們實在非常幸運, 因為在台灣, 我們擁有和平與繁榮。」 台灣學校: 紀律嚴明, 注重學習 奇蹟小組的另一位成員李文卿, 1948 年出生於台灣, 現任賓州州立大學數學系教授。 她父親是位化學家, 1946 年來到台灣, 經營一家國民政府接收的鹽業公司。 次年她母親也來到台灣。在中國, 鹽一直是非常重要的商品, 鹽商就意味著富有。 這卻不適用於文卿的父親。 雖然她的父母只有她一個獨生女, 而且鹽業公司還提供宿舍, 每個月的生活卻還是捉襟見肘。 「錢都花在食物和衣服之類的必需品上」 , 文卿說。 「我不記得曾經和我的父母一起看過電影, 從來沒有過。」 文卿成長於位於台灣西南部的臺南。 她的生活受到蠻多限制的, 這不僅出於父母對她這個獨生女的保護, 也因爲那是個保守、 威權的社會。 學生們都得穿制服, 男孩子的制服上綉有名字, 女孩子則綉有學號。 放學之後, 相關人員還會在街上、公車上監管學生, 以確保男孩與女孩不會互相交往。 「名字及學號讓他們容易記下哪個人什麽時候在什麽地方做了什麽事, 」 文卿說。 她還解釋說, 女孩子只綉學號是爲了保障她們的隱私。 當時的台灣, 大部分小學是男女合校的, 到了中學男女生就分校了。 日本殖民時期, 女校的教育不同於男校, 目的在造就女性成為'好妻子、 好母親'。 2 2 "Taiwanese girls' education, 1897-1945: An analysis of policy and practice in a gendered colonial system," by Fang Yu Hu, Eras, 13:1, 2011. 國民政府接管之後, 男女生的課程都一樣了, 因此"大大改善了女性受教育的機會。" 1949 年之後, 中國大陸根據共產主義與毛澤東思想重新建構教育制度。 而台灣則以保留並强化中國傳統價值來規劃她的體系。 國民政府以國語為學校的教學語言, 壓制地方方言。 政治灌輸包括將三民主義作爲必修科目。 學生們學習共產主義的危險性以及反攻大陸的重要性。 上學日以唱國歌及升國旗開始, 這面旗幟代表著台灣與即將勝利光復後的大陸。 然後就開始衛生檢查。「你每天都得帶四樣東西到學校, 」 吳徵眉解釋説: 手帕、 手紙、 口罩、 茶杯。 「如果你沒有帶齊全, 就會被記下名字, 第二天務必帶齊。」 口罩做什麽用? 放學之前, 學生要打掃教教室 --- 掃地、 擦窗、 抹桌子, 做這些事時就要戴口罩。 學校維持著嚴明的紀律, 有時候甚至得靠體罰, 學生們被要求努力學習。 即便如此, 奇蹟小組的成員們仍然喜歡上學。 由大陸來的難民中, 有許多學者和大學生, 有些在台灣就成了老師, 對學校的學術水準做出了貢獻。 楚蓮認爲她接受了"出色的傳統教育"。「我很幸運, 我的老師都是好老師。」 她這麽說。 她記得他們大多數相當年輕而且薪水低微, 但都盡心盡力, 充滿熱情。 她特別記得六年級時的老師周賢耕先生, 他白天教書, 晚上還在大學進修, 後來在日本拿到經濟學博士。 有一次, 他在黑板上寫下 $1, 2, 3, \ldots, 98, 99, 100$, 然後叫學生們把它們加起來。 「那時候我説, 怎麽可能把它們都加起來, 豈不要花很長的時間?」 楚蓮回憶說, 「周老師等了一會兒, 然後畫了幾條線把 1 連到 100, 2 連到 99, 等等, 畫了幾條線之後, 你就明白了, 我當時覺得這可真有趣。」 老師有時候會出一些中國的古典數學題目, 例如, 鷄兔同籠的問題, 給定頭與脚的數目, 求解鷄兔各有幾隻。 「沒有學過代數, 這種題目還挺難的。」 楚蓮說, 「從五年級開始, 我們就接受訓練, 解決這種需要思考的題目。」 溫和的父權社會金芳蓉的父母在大陸結婚後, 前往台灣度蜜月, 就此留了下來。 芳蓉 1949 年出生於高雄。 受過工程師教育的父親於一家軍工廠工作, 母親則在高中教書, 因此, 芳蓉的家庭環境要比奇蹟小組中其他成員好些。 芳蓉有一個弟弟, 於美國取得土木工程的碩士學位後, 在台灣發展。 芳蓉的父親鼓勵她對於數學的喜好。「我父親説, "數學是科學的基礎。 學好數學, 在什麽領域都能有出色的表現, 以後還隨時可以轉換領域。"他說的真對。」 多年後, 芳蓉開始從事跨數學與計算機科學的研究時, 她才真正體會他説得有多正確。 她父親還認爲教書是很適合女性的職業。 芳蓉倒沒有採納這個建議。 拿到博士學位後, 她在貝爾實驗室工作了二十年, 這個地方以其活躍而專注於研究的環境而著稱。 芳蓉的父母並沒有遵循傳統中國父權社會的規範, 對兒子有所偏愛。 事實上, 這種父權社會的偏愛, 在奇蹟小組的家庭中都沒有扮演重要的角色。 對獨生女的文卿以及兩姐妹的徵眉, 更是沒這回事。 在其他還有兒子的家庭中, 女兒並沒有遭受差別待遇。堪薩斯大學的台灣史學者梅根$\cdot$格林 (J. Megan Green) 認爲, 奇蹟小組的父母由於受過教育的背景, 他們在來台灣之前可能已經質疑這種父權的想法。 再加上與大家族的失聯, 可能也削弱了這種傳統的力道。 3 3 Personal communication. 然而, 奇蹟小組的父母還是更爲關注他們的兒子, 這樣有時候反而有利於這些女孩子。楚蓮的父親, 「非常守舊, 非常傳統, 」 她說。他期望四個孩子在學校都能成績優異, 但對事業成就的高度期待則只在三個兒子身上, 而非他的女兒。「他對我的事業並沒有什麽真正的目標。」 楚蓮這麽說。因此, 在上大學時, 「我有完全的自由來選擇我想做的事。」 在張聖容家裏, 父權並未占有主導地位, 她母親絕對是家裡真正的老闆。在鄰居中, 她以對兒女極端嚴格而著稱。「我和弟弟聯合起來, 彼此掩護, 」 聖容回想說。 「我們都很怕她。」 她要求我們名列前茅, 當其他孩子在外面玩耍時, 我們得在家裏, 做補充作業或者練書法。 「她會説"我的孩子必須是最棒的"。」 聖容回想說。 「在今日的美國, 我們會稱她為"虎媽"。」 她指的是 2011 年蔡美兒的暢銷書《虎媽的戰歌》。 聖容的母親有一個弟弟, 她自己曾因是那個不受重視的孩子而感到受傷, 因此決心不要讓她的女兒重蹈覆轍, 卻以另一種不尋常的方式表現出來。 「我母親試圖對我和弟弟完全一樣, 」 聖容解釋説。 「另外一方面, 大家都知道我得到了特別的優待, 才在家裏和弟弟被同等看待。 我總是被提醒, 不應該覺得這些都是理所當然的, 一般家庭中男孩總是優先些!」 分數、考試、名次:一個等級制度到現在爲止, 我們見到了奇蹟小組的五名成員: 張聖容、 吳徵眉、 滕楚蓮、 金芳蓉及李文卿。 第六位是蕭美琪, 她比其他幾位要年輕幾歲。 她 1955 年出生於臺北, 現在是聖母大學的數學教授。 美琪的父親年輕時在大陸念的是物理, 後來在空軍從事氣象專業工作。 逃難到台灣後, 擔任《中國的空軍》月刊編輯。 他熱愛中國文學, 這也是美琪母親在武漢大學的專業。  美琪成長在一個大家庭, 有四個兄弟, 一個姐姐, 居住環境是類似楚蓮家那樣的簡陋眷村。 在一篇自傳性的文章中 4 4 Mei-Chei Shaw, "A woman mathematician's journey," pp. 227-249 in I, Mathematician, edited by Peter Casazza, Steven G. Krantz and Randi D. Ruden, MAA Spectrum, Washington, DC: Mathematical Association of America, 2015. , 美琪講述在臺北稻田中放風箏的快樂, 還得謹記務必把所有風箏線帶回家。 「因爲當時物資太缺乏了, 每樣東西都很珍貴, 就算是一捆線。」 對美琪, 還有奇蹟小組的其他成員而言, 最令人害怕的門檻就是六年級升七年級的初中入學考試。 那時候, 義務教育只到小學六年級, 要能在公立學校繼續中學教育, 必須在入學考中取得好成績。 美琪的家庭無法負擔私立中學, 沒能通過入學考, 代表無法繼續念書。 美琪從來沒有像這次考試那樣感到巨大壓力。她這麽寫道, 「老師和家長都警告我們, 如果通不過這次考試, 就只能去"放牛"了。」 很多學校把六年級整年的時間都用來準備學生參加考試。 學校的惡補課程一直上到晚上, 有經濟能力的家庭還會支付在外面補習的費用。 楚蓮的家庭連負擔公立學校的費用都很勉强, 更別説是私立學校了。 她在五年級時就感受到考試的壓力, 那時候父親告訴她, 如果通不過考試, 她就只能去當佣人了。 在那之前, 「晚上我從來不在家裏讀書。」 她説。 那個晚上, 「我打開燈, 開始讀書。」 在台灣的競爭激烈, 等級分明的教育系統下, 學生不僅在諸如初中升學考那樣的大考中排名, 在班級和學校中也要排名。 在高中階段, 也有根據能考入的學校而排名的等級順序, 第一女中地位最高, 第二女中、第三女中依次往下排。 高職在這個等級制度下, 就更低一級了。 初中入學考之後, 還有兩個大考, 高中入學考以及大學入學考。 每一階段淘汰人數都相當可觀, 而對女生而言, 淘汰率就更高了。 5 5 Cal Clark, Janet Clark and Bih-Er Chou, "Women and development in Taiwan: The importance of the institutional context," pp. 37-48 in Economic development and women in the world community, Kartik C. Roy, Clement A. Tisdell, and Hans C. Blomqvist, editors, Westport, CT: Praeger, 1996. 例如, 1969年, 幾乎所有 6$-$11 歲的男孩及女孩都有書讀。 但是 15$-$17 歲中, 有 43% 的男生在學, 只有 31% 的女生有書讀。 1960 年代, 政府在金門和馬祖進行了取消初中入學考的實驗。 結果是"六年級學童在體重、 身高以及總體健康狀態明顯增長, 視力問題也減少了。" 6 6 "Silent Students and the Future of Taiwan," by Sheldon Appleton, Pacific Affairs, Summer 1970, pp. 227-239. 蕭美琪是最後一批參加初中入學考的學生。 1968 年, 初中入學考完全取消, 義務教育由六年延長到九年。 學者成名人在奇蹟小組女孩子成長的年代, 中國出生的學者, 例如陳省身, 在台灣是家喻戶曉的名字。 「那時候有陳省身, 還有諾貝爾獎得主, 像是楊振寧, 還有吳先生。」 蕭美琪說。 「他們都是名人。」 吳先生是物理學家吳健雄的暱稱, 她的實驗建立了楊振寧, 李政道 1957 年得到諾貝爾獎工作的基礎。 當 1965 年吳健雄獲得嘉新水泥文化基金會特殊貢獻獎時, 《英文台灣評論月刊》 刊登了一篇關於她的長文, 特別提到她是一位盡心的妻子與母親, 還是一位出色的廚師。 美琪還記得, 1964 年她在報紙上看到一篇報導, 是關於第一位在普林斯頓大學取得博士學位的台灣女性鄭彩鶯, 她的專業是生物化學, 在做了一些癌症研究後, 轉入植物生物學領域。 這種對於女性成就的尊崇和欽羡, 與父權共存。 傳統中國, 女性的地位要比男性來得低, 美琪解釋説。 「但是中國歷史上, 有不少才華橫溢的女性, 她們是詩人, 畫家、 書法家等等。」 她這麽說。 「有才華的女性受到相當的尊崇與重視。」 因此, 在台灣雖然對男孩子成就的期望高於女孩子, 但是有志於取得學術成就的女性還是受到鼓勵。 這是傳統文化中對女性才華尊重的延續。 這些知名的知識分子對奇蹟小組的成員是一種啓發, 卻不能説發揮了今天意義下的榜樣作用。 這可以由張聖容關於 1960 年代中期就讀高中時所參加的一場楊振寧演講的回憶中看出。 演講中, 楊振寧說, 如果他是當時要上大學的年輕人, 他會選擇數學, 因爲這個領域正在見證多方向快速而引人入勝的發展。 「楊振寧的看法給我留下深刻的印象。 我想, "多好的機會, 甚或説是特權, 我能夠進入這麽一個令人興奮, 發展快速的領域", 」 聖容說。 「事實上, 我完全沒有想過, 我是否能成爲數學家, 或者能夠達到楊教授成就的一小部分。」 她並沒有把楊當成她的榜樣, 也就是一個像她一樣, 一個她可以認同及模仿的對象。 吸引她的更多是楊所描述數學迷人的視野, 而非成爲像他那樣人物的渴望。 同樣的, 徵眉也沒有把這些名人知識分子當成榜樣。 「我小時候都聽説過他們, 」 她這麽說。 「不過, 我選擇數學因爲我喜歡數學, 就這麽簡單。」 高中時, 她和一位同學一起解決幾何問題, 思索福爾摩斯探案的謎團 (中文版)。 這些經驗激發她的興趣。她對從事數學研究的渴望「深植於心。 並不是因爲我想成爲什麽人物。」 選擇數學 --- 學習它是什麽1950 及 1960 年代, 台灣的高等教育蓬勃發展, 大學和大專的數量由 4 所增加到 22 所。 註冊的學生以更高的比例增加。 然而, 1970 年代 18$-$24 歲的年輕人中, 只有百分之八進入大學。 7 7 Wen-Hsing Wu, Shun-Fen Chen, and Chen-Tsou Wu, "The development of higher education in Taiwan," Higher Education, 18: 1 (1989), pp. 117-136. 能夠進入大學是無上的榮幸, 學生卯足勁來爭取。 對於那些想要進入台灣大學的人而言更是如此, 這所大學是台灣最頂尖的大學, 現在仍然是。 1966 年, 43 位新生進入臺大數學系, 其中 12 位是女性。 這 12 位女生當中, 大約有一半因爲在高中時成績優異, 得以免試入學。 在台灣稱之為"保送", 字面上就是保證入學的意思。 保送的學生可以選擇學校及學系。 1966 年保送進入臺大數學系的學生有三位屬於奇蹟小組, 張聖容、 李文卿和金芳蓉。 「我們這班非常特別, 」 聖容說。 「從來不曾發生過, 」 有那麽多成績優異的女生選擇數學系。 楚蓮第二年, 1967年, 進入臺大數學系, 也是保送的。 他們班上女生的比例也很高, 30 人中有 8 位。  「一般的觀念是最好的學生應該進醫學院, 」 以確保一個穩定又賺錢的行業, 文卿說。 當她選擇念數學時, 她的父母並沒有什麽意見, 倒是她的老師相當失望。 她回想道, 「他們説"這麽好的機會讓你進醫學院, 你居然放棄了"。」 當時, 國民政府竭力鼓勵年輕人從事科學與工程方面的工作, 以建立台灣的工業能量。 然而, 這項鼓勵對奇蹟小組的成員並沒有太大的影響。 吳徵眉說, 「我們並沒有考慮現實事務。 我們沒有考慮未來, 考慮學數學有什麽前途。 我們就是喜歡數學, 因此選擇了數學。」 在某種意義下, 她們不很清楚她們究竟選擇了什麽, 因爲她們在高中所學的數學 --- 一般的代數、 幾何、 三角, 和她們在大學要學的截然不同。 而對更進階作爲研究領域的數學是什麽, 更是一片朦朧。 「我對於成爲一位研究數學家是什麽意思, 毫不知情, 」 楚蓮說, 「在大學部時, 我甚至連研究是什麽意思都不知道。」 她們在大一時一門"數學導論"的課中得到了一些頭緒。 1966 年這門課是施拱星教授所開授。 施先生 1918 年出生於日本殖民時期的台灣, 在京都長大。 他是 1945 年之前少數幾個在日本取得數學學位的台灣人; 還有一位就是許振榮先生。 他們兩人在 1945 年之後都回到了台灣, 在臺大任教。 1950 年許先生前往美國與陳省身先生合作, 那時候陳先生任職於芝加哥大學。 陳省身先生協助施拱星進入伊利諾大學, 並於 1953 年取得博士學位, 他的指導教授是霍奇查爾德教授 (Gerhard Hochschild)。 後來, 許振榮和施拱星都返回台灣。 許先生在中研院數學所工作, 施先生則回到台大, 並擔任理學院院長達十年之久。 施先生的這門數學導論, 採用了庫朗和羅賓斯的經典著作《什麽是數學》的英文原版書 (What is Mathematics by Richard Courant and Herbert Robbins) 8 8 在台灣學生們頗早就學習英文。 台大使用英文教科書一方面是因爲合適的中文教科書不容易找到, 主要還是想把課程的水準提高到和美國大學相當的水平。 課程是以中文講授的。 徵眉十分喜愛施先生的課。 「它打開了我對什麽是數學的視野, 不只是計算與證明, 還有其他的東西。」 她回憶說。 「數論、 拓撲學、 複變函數等, 我以前從沒見過這些東西。」 文卿表示, 施先生試圖傳達一種對數學究竟是什麽的認識, 人們又是如何思考數學的。 「在數學系所有專職教師中, 他可能是對數學有最全面瞭解的人。」 一年之後, 楚蓮修了同樣一門課, 這次的教師是賴東昇先生, 他也採用了庫朗和羅賓斯的書。 楚蓮記得, 賴先生是學生的啓發者, 他們自己組織研討會, 研究課程中所涵蓋的課題。 大一時, 還有一門重要的科目微積分, 1966 那年是王九逵先生所教授的, 他也是台大的畢業生, 1960 年在史丹佛大學德萊烏教授 (Karel deLeeuw) 的指導下取得博士學位。 王先生的課很不一樣。 「台大多數的老師都是採用傳統的中國式教法, 把書上的内容寫在黑板上, 再加以解釋, 」 文卿這麽說。 「王先生真的試圖説明其中的含義, 讓課程更爲活潑。 對我而言, 這是非常激勵人的。」 在那第一年, 數學系的一些女生就開始在一起念書。 這個定期的讀書小組包括聖容、 文卿和芳蓉, 還有另外兩個女生, 胡守仁及劉小詠。 胡守仁在芝加哥大學羅森堡(Melvin Rothenberg)教授的指導下, 獲得博士學位, 回到台灣後, 在淡江大學任教。 劉小詠也去芝加哥大學念研究所, 可惜早逝。 即使王教授勾選的是書上單數的習題, 這個讀書小組的成員也會做齊所有的習題, 不管是單數題, 還是雙數題。 在每個人個別做完習題後, 她們會聚在一起。「某個人說, 哪一題我有問題, 另一個會説, 我有這樣的想法。」 聖容回憶說。「然後我們一起討論。」 有時候她們會在星期六進行長時間的討論。 「不過, 並不是光做功課, 我們也有不少樂趣 $\cdots$, 我們之間有些競爭, 可是另一方面, 我們很快就認知到每個人有自己的長處, 有不同的思考模式, $\cdots$ 我們都從別人那裡學到不少東西。」 那時候, 台灣的大學生活有一個令人稱奇的現象, 它完全沒有受到 1960 年代末期撼動全世界各大專院校的學生運動。 1969 年一篇發自台灣的紐約時報文章 $\langle$台灣少有激進學生運動$\rangle$ (6/15/1969) 報導說, 「此地的政府官員驕傲的指出這裏沒有嬉皮, 沒有紅衛兵, 也沒有激進的學生運動。」 其中一個理由就是戒嚴法, 直到 1988 年取消之前, 一直用來鎮壓反對勢力。 沉浸於數學之中, 奇蹟小組的成員基本上沒有接觸任何政治事務, 也沒有動機去探索。 「大家都知道只要不搞政治, 你愛做什麽都可以。」 芳蓉這麽說。 她認識的人中, 有人被指控為匪諜, 給關到牢裏了。 直到去了美國, 讀了那裏的報紙, 奇蹟小組的成員才得知國民黨統治的真相。 「這更進一步打開了我們的眼界, 」 芳蓉說。 「因為台灣的宣傳太偏頗了。」 凝聚共同學習與相互支撐的關係這些女生在課堂及讀書小組的緊密聯繫, 在那時候的台大特別重要。 當時大部分數學系的老師都沒有博士學位, 也欠缺相關領域的經驗。 他們知道如何選擇當前且高水準的教科書, 但是講課卻是枯燥而刻板的。 結果就是學生們多半靠自己或組織小組來學習, 並且做大量的習題。 這些女生的團結也有助於她們應對男同學的自信與自負。 高中時在女校, 老師們經常讚揚這些女孩子的數學才華, 說她們有能力做任何事。 台大卻不一樣, 芳蓉記得一次迎新會上, 幾個男同學, 「跳到黑板前, 告訴我們所有數學專業應該準備的書籍。」 「這可真是蠻嚇人的, 」 她説, 「他們列舉的數學家及數學書, 我們一無所知。」  然而, 這些女生非常用功, 一個學期後, 她們的成績就名列前茅了。 「這大大增長了我們對自己的信心, 」 芳蓉這麽說。 「因爲在數學領域, 你長得高, 或者是個女生, 都沒有關係。 數學成績不會説謊, 不是嗎? 這就是數學最美好的地方, 你可以證明你的能力。」 有些男生在取得好成績時, 會裝腔作勢, 認爲他們的成功是因爲自己是天縱英才。 女生反而會將她們的成就歸功於下足了工夫以及鍥而不捨的努力。 此外, 她們彼此之間也是一種激勵。 徵眉並沒有加入這個讀書小組, 但從她們集體的努力中, 得到信心。 「我看到其他人能夠做到, $\cdots$ 就想, 我也能做到」 她說。 「我就是一直努力下去。」 在大學時只有一門"伽羅瓦理論"的授課老師是女性, 訪問學者郭子南教授。 她也是台大畢業的, 在芝加哥大學跟隨阿佩林(Jonathan Alperin)獲得博士學位。 「郭先生是非常好的老師, 」 楚蓮說。 「所有的材料都在她的腦子裏, 講課極爲出色, $\cdots$ 我記得當時好想在她的課上取得好成績。」 楚蓮太害羞了, 不敢與郭教授交談, 就以作業上的優異表現想讓她留下深刻印象。 郭先生「真的激勵了我, 」 楚蓮回想說。 「我想, "對啊, 我想變成像她那樣的教授。"」 幾年之後, 郭先生離開了學術界, 在美國政府部門工作。 蕭美琪 1973 年進入台大, 奇蹟小組的其他成員已經畢業幾年了。 那時候, 台灣的經濟情況正在改善, 工業部門也快速成長。 學生們也沒有那麽理想主義。 奇蹟小組其他成員進台大的時候, 「物理和數學是每個人的夢幻科系, 」 美琪說。 「我進大學的時候, 大家都想進電機系。」 對很多她數學系的同班同學而言, 數學系並不是他們的第一志願。 事實上, 同班九個女生中, 好幾個想進的是工程相關的科系, 最後只能以第二, 甚或第三志願進入數學系。 那時候, 數學系已經有了一位女性教授, 邱守榕, 她 1970 年於西北大學, 在蒙特教授 (Kenneth Roy Mount) 的指導下, 取得博士學位。 她常鼓勵美琪, 幫助她對抗有些男同學及教授所表達"數學不適合女性"的態度。 美琪在臺大的時期並沒有和奇蹟小組中其他成員重疊。 但是她聽説過她們。 數學系裏的人尤其對李文卿格外仰慕, 因爲那時候她在哈佛大學擔任班傑明$\cdot$皮爾斯研究員 (Benjamin Peirce Fellow)。 美琪的一位助教是 1966 年在數學系和文卿、 聖容、 芳蓉及徵眉同班的同學。 他回憶說, 這四位再加上另外六位, 一直都是名列前茅。 這時候, 邵氏公司監製的影片《十四女英豪》(The fourteen Amazons) 剛上映不久, 這部電影講述的是十四名女戰士的英勇故事。 美琪的助教「總是開玩笑説, 我們班有"十大女英豪", 她們占據了第一名到第十名, 」 美琪說。 「所有男生爭的是第十一名的位置。」 自由感與責任感徵眉成長的時候, 她的父母很努力的工作, 卻只足以提供家庭最基本的生活必需。 然而, 徵眉的母親還是抽空和她們一起在地上打乒乓; 父親則教她打算盤, 背古詩。 儘管家境並不富裕, 但是徵眉的父母創造了一種氛圍, 讓她覺得可以自由的做她覺得好玩和有興趣的事物。 他們並沒有强迫她一定要選擇什麽職業, 例如能夠保障經濟安全的醫學。 「他們並沒有强迫我, 」 徵眉說, 描述他父母的態度就是「你好好的做, 就算賺不了大錢, 也無所謂。」 六位奇蹟小組的女性都感覺到這種免於追求財富和物質財物的自由。 他們有更為崇高的目標。在追求這個目標時, 他們也深深感到有義務儘可能把握住每一個可能的機會。 「我們生長的那個時代, 每個人都必須努力, 」 美琪這麽說。 「我們得讓我們的父母感到辛苦是值得的。 我常常覺得, 我不能夠失敗, 因爲他們經歷的艱辛。」 台灣第一個數學博士班直到 1976 年才開辦。 因此從台大畢業後, 出於自由追尋以及責任義務的感覺, 她們離開了台灣這個家園, 飄洋過海到美國, 追求研究生學習。 有幾個 1970 年畢業的女生覺得, 如果她們申請美國不同的學校, 被接受的機會就會大些。 於是她們決定協調她們的申請。 文卿是第一名, 就先選她最想去的學校, 第二名的再選她的學校, 以此類推。 聖容講到這個方法, 認爲是對彼此的"尊重"。 「我們一起合作, 」 她說, 「沒有深厚的友情, 這件事是行不通的。 我後來才知道, 這樣的做法非常不尋常。」 文卿後來決定在台灣多留一年而推遲念研究所的計劃, 於是聖容申請了文卿的第一選擇加州大學柏克萊校區, 並且被接受了。 第二年文卿也申請到了, 她們又成爲同學。芳蓉進入賓州大學, 徵眉則去了伊利諾大學香檳校區。 1971 年楚蓮進到布蘭戴斯大學就讀。 六年之後, 蕭美琪申請去了普林斯頓大學, 次年, 1978 年, 滕楚蓮成爲普林斯頓大學的助理教授, 打破了美琪普林斯頓大學數學系唯一女性的身份。 她們之後成爲好友。 奇蹟小組是 1970 年代少數在數學領域深造的女性。 1974 年聖容、 文卿、 芳蓉及徵眉取得博士學位, 當年在美國大約 1000 個新科博士中女性只佔百分之九, 第二年楚蓮拿到博士學位時, 女性比例是百分之十。 等到 1981 年美琪獲得博士學位時, 女性的比例上升到百分之十六。 在過去十多年中, 這個比例徘徊在百分之三十左右。 獲得博士學位後, 奇蹟小組的成員面臨美國數學方面學術職位緊縮的時期。 無論如何, 幾年之内, 她們都找到了不錯機構的長聘工作。 除了芳蓉之外, 她們都在大學任教。 芳蓉先是成爲貝爾實驗室的研究人員, 在實驗室解體之後, 她很容易就轉入教職。 她們都是活躍且出色的研究人員, 每個人所在的領域不同。 聖容專精在幾何分析, 文卿在數論方面, 徵眉在複變函數論及位勢理論, 楚蓮在微分幾何, 芳蓉在離散與組合數學, 而美琪則在多變數複分析方面。 陳省身, 深受愛戴的導師我用來稱呼這六位女性的"奇蹟"小組的奇蹟二字來自 1995 年陳省身在《傳記文學》一篇文章中的一段話。 陳省身是這麽寫的, 「台灣在這短短的三、四十年内, 產生了多位傑出的女科學家, 我認爲是中國歷史上的奇蹟, 當然也是中華民族的光榮。」 9 9 本段的英文譯文是由加州大學柏克萊校區數學系伍鴻熙教授所提供, 全文並未翻譯為英文。 蕭美琪的網站上提供了原文的掃描。 該文由陳省身、 康潤芳執筆, 刊登於傳記文學第六十六卷第五期, 15-21頁。 這段話是他為那篇文章所撰寫引言的一部分。 文章的主文是康潤芳女士根據她所搜集關於這六位女性的資料寫成的。 康女士是楊忠道教授的夫人, 楊教授任教於賓州大學, 他生於 1923 年, 1940 年代末期去美國之前, 曾在臺大教授一年。 楊先生是陳先生的好友。 《傳記文學》自 1962 年創刊至今, 透過與台灣相關人士的生命故事, 貯存台灣歷史的某些時刻。 陳先生曾經為該雜誌提供過不少稿件, 包括一篇關於他自己數學生涯的回憶, 該篇文章發表於 1964 年, 當時他五十出頭, 已擔任美國芝加哥大學終生教授 15 年了。 他和台灣一直有很强的聯繫, 對奇蹟小組成員的培育影響深遠。 1945 年, 陳省身協助於南京創辦了中央研究院數學研究所, 那時候南京是中華民國的首都。 1948 年内戰加劇, 迫使陳先生前往美國, 同一年數學所搬到台灣, 直到今日。 經由多次訪問台灣, 包括他協助創立的數學所, 以及更多的個人交往, 陳先生對許多來自台灣的數學家伸出了幫助及鼓勵之手。 他和台灣的另一個聯繫來自他女兒陳璞與超導前驅朱經武先生的婚姻, 朱先生出生於大陸, 在台灣度過早年時光。 雖然聖容與文卿在柏克萊就讀時, 陳省身是那裡的教授, 但並非她們的論文指導教授。 然而, 對她們兩個而言, 他是深受愛戴的導師。當文卿告訴陳先生她想專攻代數時, 「他説, "那麽, 在代數方面, 只有兩個領域。 一個是代數幾何, 一個是數論", 」 她回想說。「那個時候, 柏克萊並沒有代數幾何的專家, 因此我應該選擇數論。 這就是我怎麽會從事數論研究的原因!」 當然, 除了這兩個領域之外, 代數還有其它分支。但是, 「從領域的重要性看來, 某種意義下, 他是對的。」 文卿說。「他考慮的是整個結構。」 聖容對於陳省身家中感恩節的晚宴以及校園漫步時與他的聊天有著鮮活的記憶。 「我們從他學到的不僅僅是學術上的知識, 還有他對人開放、樂觀的態度。」 她説。 她的學術專長領域幾何分析深受陳先生的影響。 她研究的"共形幾何"領域中有一個重要課題就是"四維空間的陳-高斯-波涅公式"。 「我從柏克萊畢業後, 更能欣賞他的研究工作, 這種欣賞與時俱增。」 楚蓮是在於柏克萊做博士後時認識陳先生的, 並且與他關係特別密切。 在一篇紀念陳先生的文章中, 她提到陳先生對深刻而重要問題具有本能的洞察力, 激勵了她在博士論文後轉向新的研究方向。 陳先生的支持與鼓勵對楚蓮十分重要。「他從不會給我虛假的期待, 」 楚蓮這麽寫道。 「而是明確指出, 努力工作是重要的, 而數學家是其樂無窮的行業。」 另外三位奇蹟小組的成員, 金芳蓉、 蕭美琪和吳徵眉, 和陳先生並沒有那麽熟, 但仍然受到他的影響。 美琪記得的他, 友善、謙遜, 不吝於讚美與支持。 她也經由《傳記文學》的文章感受到他的影響力, 文章中對她們的成就讚許有加。 「這對我是多大的鼓勵, 」 她說, 「他完全沒有必要寫那篇文章, 對嗎? 他是不同類型的數學家, 也是不同類型的人, 這就是爲什麽他的影響力那麽大, 」 不僅在他自己的領域, 也在其他領域。 「陳先生不遺餘力的鼓勵女數學家, 」 她説。「我們實在很幸運有他這麽一位導師。」 對吳徵眉而言, 這篇文章讓她的家人瞭解她的生命中都做了些什麽。 「很難向我父母解釋多半的日子我究竟做些什麽事。不過就是在辦公室坐在那裡, 思考, 把一堆廢紙丟進了垃圾桶。」 她說。 「那篇文章以某種方式回答了他們的疑問。」 文章發表時, 她父親已經去世, 母親和妹妹非常喜歡讀那篇文章。 這件事也讓她重新燃起對父母的感激。 「他們默默的支持, 不吹擂, 不强迫, 讓我有極大的空間追求我的興趣。」 來自母親的禮物滕楚蓮的母親來自湖南一個富裕的家庭, 家事都有佣人來做。 在台灣, 生活則全然不同了。 「我記得她得洗衣服, 」 楚蓮回想說。 「我們沒有洗衣機, 她得在洗衣板上用手洗 $\cdots$, 天哪, 那可不是件容易的事。」 女兒通常都得幫忙做這些家務事, 不過, 楚蓮卻不許做。 「她不希望我做任何家事, 」 楚蓮回憶說。 「她甚至不讓我洗碗, 她說"你好好讀書, 我希望你受到好的教育, 能夠獨立。 我希望你嫁個好人家, 但是你得靠自己"。」 經歷了遠離家園痛苦的, 奇蹟小組成員的母親們面對的是一個不確定的時代, 一片陌生的土地, 更為艱難的生活。 她們如何適應呢?文卿曾説, 即使她母親有時候會提起過去美好的時光, 但主要的心態還是很實際的。 「生活就是這樣了, 他們承擔了, 他們接受了。」 文卿說。 這樣的承受之下, 這些母親爲他們的女兒展示了勤奮、 毅力及韌性的特質。 奇蹟小組的成員不斷發展, 汲取這些特質以達到成功。 因爲她們視勤奮為達到成功的途徑, 失敗看起來就沒有那麽可怕, 而且通過更加努力是能夠克服的。 對一個認爲憑著自己天賦才華, 能夠輕易達到家族期望的寵兒而言, 一次失敗就可能就是致命的打擊。 奇蹟小組成員得以不在這種期望的壓力下苦幹。 「你就盡自己的力量, 看看會有什麽結果, 」 蕭美琪說。 「我們沒有那麽强的自負, $\cdots$ 因此也比其他人更不害怕失敗。」 她們不懈的努力, 沒有任何特權意識, 讓她們達成她們崇高的理想: 學習、理解、學術、精通、智慧、自由。 她們的勝利是甜蜜的。 本文作者 Allyn Jackson 為自由作家, 翻譯者胡守仁為淡江大學數學系退休教授 |

2024年6月 48卷2期

六位台灣女數學家的奇蹟